2010. 추자도 조기축제에서 풍어제 주관하는 송순단 무녀

판소리란 작명은 언제 어디서 누가 한 것일까? 판소리의 생성은 영조 30년(1754) 유진한이 지은 춘향가를 기점으로 잡는다. 250여 년, 당시 이 노래가 존재했었으니 더 올려잡아 300년 남짓 된 셈이다.

하지만 이때부터 지금의 호명인 '판소리'가 있었던 게 아니다. 타령, 창(唱), 잡가(雜歌), 소리, 광대소리, 창악(唱樂), 극가(劇歌), 가곡(歌曲), 창극조(唱劇調) 등의 이름을 사용했다. 이 중에서 어떤 이름이 대표성을 가지고 있었는지 알 수 없다. 판소리라는 명칭이 나타난 것은 정노식의 '조선창극사'(1940년 조선일보 출판)이다. 올려잡아도 100여 년 밖에 안된다. 더구나 판소리라는 이름이 널리 쓰이기 시작한 것은 해방 이후다. 정노식이 왜 '조선판소리사'라고 하지 않았는지 생각해보라.

판소리 만정(김소희)제 보유자 신영희(좌)와 동초제 보유자 고 오정숙(우)

실제로 일제강점기에는 판소리를 창극으로 범칭하기도 했다. 그럼에도 대부분의 학자들이 유진한의 춘향가를 기준으로 보는 것은 이른바 판소리 문법이 그때부터 정형화되었다고 본다는 의미다. 위에 거론한 십여 가지들은 또 다른 경로를 통해 소멸하거나 재구성되어 판소리와는 별개의 장르로 정착되기도 했다.

판소리가 일정한 문법을 가지고 있었다 할지라도 지금의 형태는 아니었다. 적어도 판소리라는 이름으로 확정되기 전까지는 수많은 장르와 형식과 내용의 생성과 소멸, 재구성의 단계를 거친 예술이다.

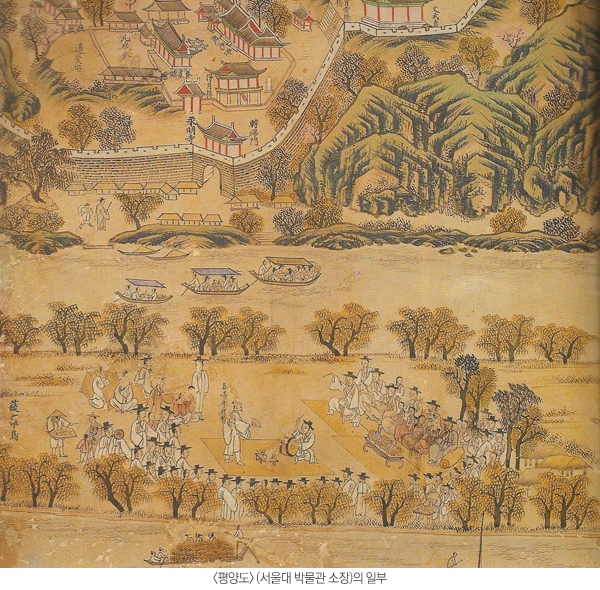

모흥갑 판소리도-서울대학교 박물관 소장

판소리의 생성과 정착

동편제와 서편제는 동일한 시대 및 동일한 편력을 가지고 대응되는 구조가 아니다. 섬진강을 동서로 나누는 '제'의 구분도 재고되어야 한다. 실제 오늘날 제나 유파 개념들을 확립시켰다고 할 수 있는 정노식의 '조선창극사'에도 한편으로 동편, 서편, 동파, 서파라는 구분법들이 병존하고 있고 중고제, 호령제 등 구분법을 달리 적용하고 있다. 따라서 중고제와 동편제의 오리지널한 시대를 거쳐 후기 8명창의 시대에 와서야 서편제가 등장하게 되었고, 여성 창자의 부상과 확산, 일제강점기의 시대적 암울 등을 반영한 서편제와 계면조의 유행이 오늘날 판소리의 성격을 규정하는데 막중한 영향을 끼쳤다고 보는 것이 합리적이다.

즉, 판소리 문법은 올려잡아 300여 년 전 생성되었고, 판소리라는 이름은 100여 년 전 만들어졌으며 오늘날 우리가 알고 있는 판소리의 총체는 일제강점기를 거치며 확정되었다고 보는 것이 합리적이다. 범박하게 말하면 1800년 전반기 전기 8명창 시대는 판소리 문법이 유형화된 시대다. 1800년도 후반기 후기 8명창 시대는 '더늠(더 넣었다는 뜻)'이 완성된 시대다. 1900년도 근대 5명창의 시대는 오늘날의 형태로 확고하게 자리 잡은 시대다. 호남 5명창이니 3대 명창이니 따위의 언술은 8이나 5 등의 숫자에 의미를 부여하는 우리네 미학에 기댄 것으로, 대략(about)이라는 전제를 둔 작명이다.

왜 노래라 하지 않고 소리라고 하였나?

예컨대 들소리는 들+소리의 합성어다. 들은 들판과 호환되는 개념이다. 논이나 밭으로 되어 있는 넓은 땅이라는 의미다. '소리'는 노래라는 호명과 차이를 두고자 하는 우리네 미학적 관점이 내포된 이름짓기이다. 노래와 소리가 무엇이 다른가? 노래가 가사에 곡조를 붙여 목소리로 부를 수 있게 만든 음악이라는 일반적인 개념임에 비해 '소리'는 들소리, 판소리 등 어떤 이념이나 주장을 전제한 사운드로 해석하는 것이 합리적이다. 단순히 목소리 등 진동에 의해 생긴 음파라는 일반적 개념을 넘어선다. 판소리에서는 이를 이면(裏面)이라고 한다.

이날치가 새타령을 부르는데 실제 새들이 날아오더라는 증언 등 자연과 합일된 사운드에 의미를 부여하는 태도 따위가 그것이다. 판소리에서의 '소리'는 '들소리'와 마찬가지로 일정한 목적을 가진 작명이다.

중고제나 동편제의 시절에는 유교 이데올로기나 자연 합일의 이데올로기, 예컨대 이면을 아는 소리가 그 목적이었다면, 서편제의 시대로 들어와서는 시김새가 더욱 강조되는 시대 수요를 반영하는 흐름이었던 것으로 보인다. 동편제에서 서편제로 이행하던 후기 8명창의 시대나 일제강점기 근대 5명창의 시대에, 특히 이면을 강조하며 계면성을 거부하고 서편제를 한 단계 낮은 예술 취급했던 여러 정황이 포착된다. 하지만 동초제, 보성소리, 만정제 등 기왕의 제 개념을 넘어서는 탄탄한 기획과 재구성 등을 통해 기왕의 동편제, 서편제와 어깨를 겨루는 양상으로 정착되었고, 중고제, 호령제 등은 유명무실하거나 사라졌다.

동편제의 대가로 불리는 송만갑

남도인문학팁

판소리라는 이름으로 포획된 '판'의 에너지에 대하여

'판'은 들판의 '판'과는 다른 뉘앙스지만 판소리 발전에 오히려 소리의 맥락보다 더 중요한 배경으로 작용했다. 판소리학회에서 제공하는 설명을 참고하면 첫째, 노름판, 씨름판, 굿판 등 특수한 행위가 벌어지는 장소, 둘째, 씨름 한판, 바둑 두 판 등, 처음부터 끝까지의 완전한 과정, 셋째, 판놀음이나 판굿 등, 전문인들이 벌이는 놀이나 행위라고 한다. 이들 중 어떤 판을 특정하지 않고 세 가지 모두 의미 있을 것이라고 에둘러 설명하고 만다. 뭔가 2% 부족해 보인다. 그렇다고 내가 당장 온전한 의미를 내놓을 만큼 공부가 되어 있지도 않다. 나는 다만, 타령, 창, 잡가, 소리, 광대소리, 창악, 극가, 가곡, 창극조 등으로 별칭하던 장르들이 오늘날 판소리라는 이른바 판(마당)으로 집적되던 시기의 소리 환경에 관해 관심이 크다. 예컨대 문희연(聞喜宴)의 공연무대, 권력 있던 남성들에 의한 기생집, 일제강점기의 요정, 요릿집 등의 공연과 머리 올려주기 관행, 이들을 포괄하는 후원자(패트런)의 구성들, 원각사 이후 협률 단체들의 유랑극단 활동, 일제강점기의 민족의식 고양 혹은 패배나 수용 양식으로서의 맥락, 오일장이나 저자거리의 난장판, 전기수(傳奇叟)와 유사한 이야기꾼들의 이야기 마당, 좌우 이데올로기 충돌, 여성국극의 유행, 국립 창극단 창설, 무형문화재 지정까지 모든 영향 관계에 있던 풍경들이 모두 '판'이라는 개념을 생성하고 발전시키고 확정했던 요인들이었다고 생각하기 때문이다. 특히 이들 출신이 대개 무계(巫係)였다는 점, 이들이 조선 후기 신청이나 일제강점기 여기조합, 권번을 거쳐 소리꾼으로 성장했다는 배경 등을 주목할 필요가 있다. 더 주목할 것은 유독 판소리만이 가장 강력한 예술의 형태로 민속음악을 장악 혹은 통합할 수 있었던 요인이 무엇이냐는 것이다. 그 판이 도대체 어떤 판이길래, 이름조차 '판의 소리'로 불리고, 피 토하는 독공을 통해 성대결절의 득음에 이르도록 권위(퀄리티)를 진전시켰는가 말이다. 많은 연구자가 이에 대한 해답을 내놓고 있고 앞으로도 내놓을 것이지만, 내가 주목하는 것은 현재의 판소리가 사실은 1세기 전 서로 다른 양상이었던 제 장르들을 포섭하고 수용해온 예술 장르라는 점에 있다. 어찌 보면 가장 강력한 에너지로 타 장르들을 점유해버렸다고나 할까. 더불어 주목할 것은 고법(鼓法)이다. 일고수 이명창이라는 언설처럼 고법과는 일심동체로 재구성되어 온 맥락이 있기 때문이다. 판소리의 성격을 이해하는 데 매우 중요한 요소다. 어쨌든 상당한 종류의 장르를 포획해버린 강력한 에너지는 무엇일까? 아니 무엇이라고 해석해야 할까? 내용이 많으므로 이에 대한 대답은 다음 차에 풀어 쓴다. 이 포획이나 포섭의 에너지는 판소리에 그치는 것이 아닌 어쩌면 우리 문화의 본류이기 때문이다.