봄, 첫 번째 시간의 계절.

매년 새해가 시작되면 뭔지 모를 설렘과 기대, 새로운 다짐들이 꿈틀댄다. 허나 여전히 머물러 있는 겨울은 시작의 설렘을 고요히 지체시키기도 한다. 추위가 그만 물러갔으면 하는 맘이 간절해질 즈음, 나뭇가지들 끝에선 연둣빛 여린 잎이 꿈틀대고 스멀스멀 봄기운은 여기저기 스며든다. 아마도 봄은 그런 첫 번째 시간의 계절이 아닐까. '봄'이라는 한 글자가 주는 기운은 여느 단어보다도 꽤 강력하다. 보드랍고 여린 연둣빛 새싹처럼 싱그럽고, 자연의 경이로움에 숙연해지기도 한다. 그렇다, 인간은 가끔은 게으르고, 또 막무가내이기도 하지만, 봄을 알리는 자연의 모든 것들은 올곧게 정직하다. 제 시간을 천천히 곱씹고 그 시간이 되면 제 소임을 다해 세상과 만난다. 거보란 듯이 이렇게 정확하게 그 시간을 지켜내고 있다고 말이다. 첫 번째 시간의 계절, 봄이 시작되는 3월. 자연의 시계는 정확하고, 그 알림을 눈치채가는 우리들도 아주 가끔은 꽉 짜인 마음 무장해제하고 봄기운 가득한 그림들에 푹 젖어보는 건 어떨까. 이번 그림 큐레이션은 그렇게 보고 또 볼수록 마음에 스며들어오는 따스한 봄을 가득 안은 그림들이다.

요절한 천재화가에게 만개했던 예술의 봄.

, 전기, 조선 19세기 중엽, 종이에 엷은 색, 32.4×36.1cm

화면 가득 마치 불을 켜놓은 듯 반짝반짝 하얀 점들이 밝혀졌다. 눈꽃인가 싶었는데 하얀 매화꽃 무더기다. 만개한 매화꽃 사이로 드문드문 작은 초록 점들. 이제 갓 싹을 틔워내는 나뭇잎들은 희미하지만 영롱한 초록빛을 발산한다. 친구를 찾아 가는 발걸음이 총총 가볍기만 한 사내와, 누군가를 기다리며 반가운 마음에 분주함 가득한 초록색 옷을 입은 사내. 어서 빨리 매화꽃 사이를 지나 그 둘이 반갑게 손을 맞잡을 순간이 곧 다가올 듯 그림은 생생하다. 눈코입 그려지지 않았어도 표정이 짐작이 가고, 발끝이 희미해도 안보여도 그 가벼운 발걸음이 절로 생생하다. 조선 후기 추사에게 그림을 배웠던 전기는 요절한 천재화가이다. 양반도 아닌 중인이었고, 화가이자 약재상, 그리고 화상이었다. 양반은 될 수 없었지만, 예술에 대한 자질과 애정은 그 누구 못지않았다. 서른을 채 넘기지 못하고 요절했지만 그림만은 여전히 만개하여 우리네 마음에 봄을 알리는 매화꽃 기운 가득 만개해준다.

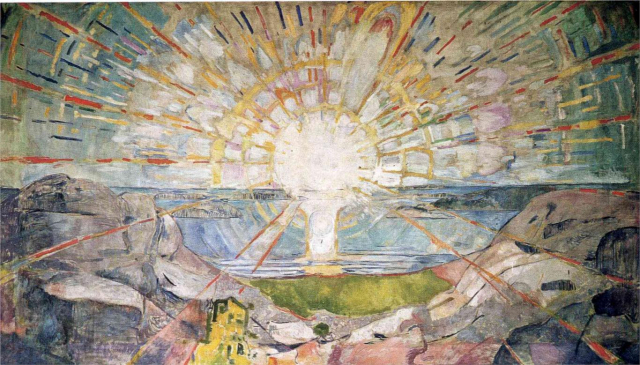

어둠을 이겨낸 찬란한 태양빛.

, 에드바르드 뭉크, 1911-16, 캔버스에 유채, 455x780cm, 오슬로 대학

화면 중앙에서 뿜어져 나오는 빛은 저 멀리멀리 끝을 알 수 없을 것만 같이 뻗어나간다. '절규'를 그린 뭉크가 이런 그림도 그렸는지 의구심이 들기도 하는 그림이다. 뭉크의 가족사는 불행과 공포로 가득했고, 우울했던 어린 시절을 보낼 수밖에 없었다. 말년엔 알콜중독과 신경쇠약으로 시력까지 잃고 홀로 쓸쓸히 세상과 작별한 그가 마지막으로 세상에 쏟아내고 팠던 희망에 대한 절규였을까. 다른 그림들과 달리 화면 전체에는 빛이 가득하고 찬란한 색채는 빛을 더욱 멀리멀리 어둠을 밀어낸다. 이 빛은 암흑 속에 살았던 뭉크의 예술을 향한 열정은 아니었을까. 어둠을 밀어낸 찬란한 빛은 그림을 모든 세상 만물에게 봄을 선사하는 듯하다.

파릇파릇 피어나는 생명의 기운.

, 장 프랑수아 밀레, 1868-73, 캔버스에 유채, 86x111cm, 오르세 미술관

막 무지개가 피어오르는 순간 극적으로 모든 만물이 깨어나고 초록의 자연도 새싹을 틔워낸다. 모든 것들이 빠르게 제 자리를 찾아가는 순간의 시간은 함축되어 화면에 담겼다. 마치 영화의 한 장면 같이 순간 피어오른 환상과도 같다. 생명의 기운 가득채운 봄은 그림 전체를 안온하게 감싼다. 그리고 경이로움을 선사한다. 어느 하나 제 소임을 다하지 않은 자연이란 없다. 땅은 겨우내 소리없이 영양분을 비축했고, 메마른 가지 안에서도 새 잎을 틔울 양분을 비축한다. 무지개는 새생명을 축복하듯이 찬연하게 떠올랐다. 번잡한 파리를 떠나 바르비종으로 들어간 밀레는 이렇듯 삶 속에 스민 자연의 아름다운 찰나를 부여잡고 그려냈다.

계절의 첫 걸음, 봄.

, 빈센트 반 고흐, 1890, 캔버스에 유채, 72.4x91cm, 메트로폴리탄 미술관

이제 갓 걸음마를 시작한 아이는 엄마의 손에 붙들려 아빠 앞에 섰다. 몸을 지탱해주던 엄마의 손이 떼어지면 아이는 아빠 품으로 뒤뚱뒤뚱 세상 첫 걸음을 선보이리라. 삽도 내던지고 두 팔 벌려 아이를 기다리는 아빠의 표정은 뒷모습만으로도 훤히 기쁨가득이다. 아를에서 귀를 자르는 사건 이후 추방되고, 스스로 들어간 생레미의 정신병원에서 고흐는 밀레의 수많은 작품들을 모사했다. 정신병원에서 할 수 있는 것이라곤 그림을 그리는 것과 자신의 신세를 한탄하는 것이었을 터, 고흐가 바란 봄날은 이런 장면이 아니었을까. 그저 평범하게 아이를 낳고 아이의 첫 걸음에 기뻐하는 아빠. 허나 고흐에겐 허락되지 않은 봄날이었고, 미처 틔우지 못한 봄날은 이렇게 그림으로나마 따스한 기운 가득 뭉클하게 남았다.

그럼에도 불구하고, 봄. 설레지 아니한가.

봄의 또 따른 단어는 설렘이 아닐까. 어느 날, 불현 듯 하얗게 만개한 벚꽃과 매화꽃에 맘이 설레고, 푸릇푸릇 돋아난 새초롬한 연둣빛 새싹에도 기분이 좋아진다. 설레지 아니할 수 없는 봄날의 기운은 많은 화가들에게도 영감을 불어넣었다. 이들의 그림들을 보노라면 닫혔던 마음이 스르르 녹아내리고 무장해제 된다. 뭐 좀 각박한 들, 주머니가 조금 비워졌던들 어떠랴. 어김없이 제 계절을 알리는 시간은 따라 가는 것도 좋지 아니할까. 겨울과 봄의 사이를 비집고 들어 온 찰나의 계절, 어린 아이의 첫걸음 같은 봄인데 말이다. 곤혹스럽게도 연일 이어지는 미세먼지가 봄의 기운을 제압하고 있지만, 그럼에도 불구하고 설레지 아니할 수 없는 그 찰나의 계절을 그림으로나마 만끽해볼 수 있기를, 맘껏 봄의 기운을 들이킬 수 있기를 바라본다.