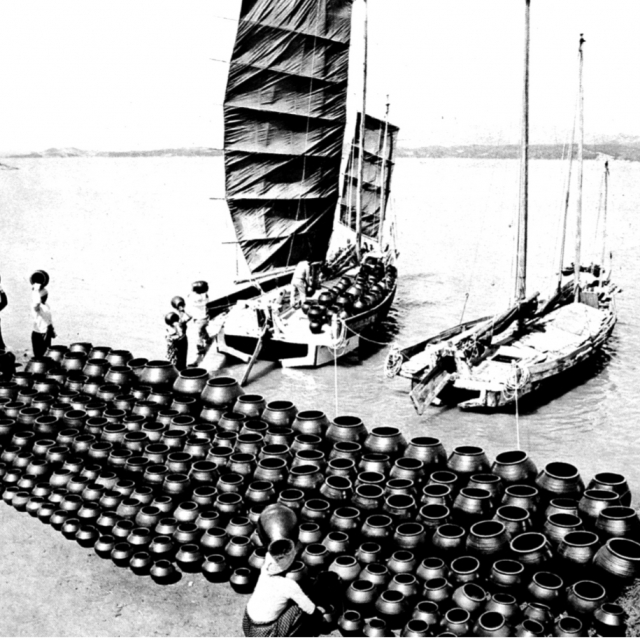

1970년대 생활옹기를 실어나르던 옹기배 모습, 사진 이토 아비토 제공

무안 몽탱이 돌꾸쟁이 나루에서 서서

돌꾸쟁이 나루 앞 장엄하게 굽이쳐 흐르던 영산강은 더 이상 미동이 없다. 속절없는 시절만 간다. 그래서일까? 그 많던 고기들도 자취를 감춰버렸다. 도대체 언제부터 이 흐름이 끊어졌을까. 영산강가에서 만났던 일군의 할머니들이 하소연하시더라. "몽탱이 옹기 배가 나댕기지 않는데, 머할라고 그 강이 흐를것이여!" 몽탱이란 무안군 몽탄면을 현지에서 부르는 말이다. 그렇더라. 영산강이 흐르는 이유는 옹기배들이 나다니기 때문이었다. 마치 새벽닭이 울지 않으면 아침이 오지 않듯이, 옹기배가 끊긴 영산강은 이제 더 이상 흐를 이유가 없어져 버린 셈. 내가 구술 받은 지가 벌써 이십여 년 전이니, 옹깃배 끊긴 얘기는 거의 반세기를 거슬러 올라가야 한다. 철거되어 자갈만 남은 철로변의 사래 긴 채전밭을 일구러 나가시던 그들이 떠오른다. 옹기배를 타고 나가던 바로 그 길. 을씨년스러운 영산강이 잔뜩 웅크리고 있었다. 아마도 잿빛이었을 것이다. '갱번'을 수도 없이 누비고 다니던 시절, 순전히 바람으로 내닫던 풍선을 따라 서남해 도서지역은 물론이고 제주까지 옹기를 지고이고 다녔으니 이들에게 그깟 물길쯤은 손바닥 내려다보듯 훤하기만 했다. 무안읍에서 영산강을 따라 한참을 치고 올라가면 곡강 언저리가 눈에 들어온다. 지금은 없어져 버린 여러 개의 나루들이 상흔의 역사를 숨기고 있다. 몽탄과 나주를 드나들었던 명산나루 위쪽으로 지금은 그 흔적조차 가물가물한 돌꾸쟁이 나루가 있다. 이곳이 나루였음을 기억하는 이들이 몇이나 될꼬? 내가 조사하던 당시만 해도 기적 끊긴 철길의 왼편으로 마치 원시의 동굴처럼 몽강 터널이 시커먼 입을 벌리고 있었다. 고즈넉한 이 풍경의 중심에서 터널이 산화해 버린 듯, 황톳빛 힘줄을 내놓고 있는 옹기 가마들, 지금도 여전히 있을까? 몽탱이 옹기가 대를 이어 구워지던 곳 말이다.

귀가 서넛 달렸다던 옹기배 사람들

나는 섬마을 해변가에서 태어났다. 옹기배가 오는 날이라면 작은 마을마다 외는 소리가 들렸다. "옹구배가 들어 왔소!!" 어린 우리들에겐 이상한 소문이 돌았다. 옹기 배를 타고 온 사람들은 귀가 서넛 달렸다고. 정말일까? 누군가 퍼뜨린 소문이 우리들에게 어떤 모습으로 침잠해버렸는지 지금은 상상할 수조차 없다. 어머니 손을 잡고 올망졸망 작은 잔등을 넘으면 나루터에 정박해있는 옹기배가 보였다. 큰 돛대를 몇 개씩이나 세운 배였을 것이다. 치맛자락 뒤쪽으로 숨은 우리들에게 뱃전의 사람들은 일군의 남자와 여자들이었다. 귀가 서넛 달린 사람들은 어머니가 옹기를 골라 이고 지고 다시 잔등을 넘어오실 때까지도 나타나지 않았다. 고작 영산강의 이편과 저편이었을 뿐인 그들과 우리들에게 귀 서넛 달렸다는 이방인으로 출현했던 이유가 뭘까? 배로 건너는 이쪽과 저쪽, 물길을 거슬러 올라가는 이편과 저편의 의미들을 나는 언제쯤 명쾌하게 해명해낼 수 있을까.

풍선에 옹기 싣고, 지고이고 다니던 인고의 춤사위

옹기 제작이 끝나면 무안 몽탄 인근의 아낙들은 뜻에 맞는 사람들끼리 판매조직을 만들었다. 바람으로만 운행하는 풍선이 옹기를 싣고 나르기에 적합한 방편이었다. 배의 임자인 선주, 혹은 배를 운전하는 사공은 수요가 있는 섬사람들, 혹은 영산강 하류 지역 사람들이 맡았다. 마을 앞 돌꾸쟁이 나루에서 풍선에 옹기를 싣고 영산강을 따라 내려가는 생활이 평생에 걸쳐, 아니 대를 이어 계속되었다. 물때를 잘 맞추면 쉬이 가기도 했다. 행여 역풍이라도 만나면 그 고생을 이루다 말 할 수 없었다. 몽탄 옹기장수들이 주로 다니던 곳은 신안군의 흑산도, 진도의 조도, 제주도 등 서남해안 섬이었다. 한 번 나가면 며칠이고 그 옹기를 팔 때까지 섬들을 누비고 다녔다. 어떤 때는 한 달이 넘는 경우도 있었다. 어떤 섬에서는 옹기 사려고 줄을 이어 달려오기도 하고, 어떤 섬에서는 몇 날 며칠을 이고 지고 다녀도 팔리지 않았다. 그래도 아이들을 데려가지 않은 경우는 형편이 나은 편이었다. 젖먹이가 있던 시절에는 작은놈 업고 큰놈 걸리고 오가리는 이고 단지는 지고 돌아다녔다. 어떤 인심이 야박한 곳이나 형편이 안 되는 곳에서는 '거적대기' 얻어다 깔고 자기도 하고, 소나무 가지 꺾어다 밥을 해먹어야 했다. 눈만 지그시 감아도 영화처럼 선명하게 떠오는 험한 길들을 어찌 다 말할 수 있으랴. 비포장 좁은 황톳길은 어찌도 그리 울퉁불퉁 했던지. 그래도 손 하나 대지 않고 사뿐 사뿐 잘도 걸어 다녔지. 그랬다. 등에는 아이를 업고 양손에 단지 들고 머리에는 포개 얹은 옹기 이고 걷던 황토 많은 흙길들. 그것은 걸음 아닌 인고의 춤사위였다.

서남해안의 옹기 뱃길

서남해안의 옹기와 점촌의 옹기뱃길에 대해서는 무안의 몽탄, 강진의 칠량지역 등이 회자되고 있는 편이다. 현재 '공방' 등으로 호명되는 옹기점이 전승되고 있는 지역이다. 이외의 지역도 다수의 공방이 존재하고 있지만 역사적 맥락을 추적하는 것이 생각만큼 용이하지 않다. 전통적으로 옹기 굽던 지역 혹은 마을에 대한 호명방식을 주목할 이유가 여기에 있다. 대개 '점', '독', '옹', '사기', '백토' 등의 접두어를 가진 지역명칭을 쓴다. '공방'이라는 이름의 뿌리에는 '점'과 같은 지역 맥락이 들어있다. 수년 전 이 지면을 통해 점촌의 분포와 행방에 대해 소개해두었으니 참고 가능할 것이다. 한국의 지명총람에 나오는 땅이름들을 분석한 내 논문이기도 하다. 그 중 몇 가지만 다시 인용해둔다. '점'은 옹기와 관련되어 있다. 예를 들어 강진군 칠량면 봉황리는 본래 '독점'이라 부르는 마을이었다. 큰 항아리를 만드는 마을이라는 뜻이다. 한편 비하의 의미도 있었기 때문에 마을 이름이나 사람 이름을 쓸 때, 접두어를 '점'이나 '독', '옹'이라고 사용하는 것은 어느 지역을 막론하고 금기되었다. 근대에 와서는 대개 '공방'이라는 이름으로 존칭된다. 역설적으로 이 호명방식들은 서남해지역의 옹기 분포를 해명할 수 있는 근거가 된다. 지명총람에 나타난 옹기관련 지명들은 아래 팁에 부기해둔다.

장병, 앵병에서 술바탱이까지, 이름을 다시 불러보는 이유

장병, 앵병에서 술바탱이까지 옹기의 종류만 해도 이루다 셀 수 없다. 지금은 잊힌 그 이름들을 되뇌어본다. 내가 관련 논문을 쓸 때 참고했던 글이 송팔영의 '남해안지방 옹기공방의 실태에 관한 연구-전남지역을 중심으로'(조선대 석사학위논문, 1989)였다. '대독'은 높이가 5~6척, 술이나 장을 담는데 사용하는 저장용 큰 독을 말한다. '독'을 '도가지'라 호명하였으므로 '대도가지', '큰도가지'로 불렸다. '중독'은 대독보다는 조금 적은 독이다. '방충이'는 중독보다 약간 작은 독, '옹박지대'라고 했다. '조쟁이'는 방충이보다 작은 크기의 옹기, 젓갈류를 저장하는 독이다. '중알빼기'라고도 했다. '오중독'은 조쟁이보다는 작은 항아리다. '대무항'은 30센치 정도의 둥근 형태의 항아리, '오가리'는 20센치 정도의 작고 둥근 항아리다. 내가 아는 한 남도지역에서 가장 보편적으로 쓰인 옹기는 '오가리'다. '청단지'는 꿀을 저장하기 위해 만든 작은 '단지'다. '약단지'는 손잡이가 부착되어 약을 끓이는데 사용되는 단지다. '확독'은 고추나 곡물 등을 갈아내는 그릇이다. 바닥은 빗살무늬 등 거친 문양을 넣어 곡물을 갈기 용이하게 한다. 높이가 25센치 내외, 지름이 45센치 내외다. 우리 집은 아직도 이 '확독'을 사용하고 있다. '장병'은 간장을 담아서 쓰기 좋게 만든 옹기다. '병'은 '유리병'의 용례에서 볼 수 있듯이 액체나 가루를 담는데 쓰는 목과 아가리가 좁은 그릇이라는 의미다. '뚜가리'는 '바내기'라고도 한다. 큰바내기, 새짝바내기, 중바내기 등 옹기 뚜껑이다. '고조리'는 항아리 두 개를 연이어 붙이고 다시 뚜껑을 붙여 구운 그릇이다. 흔히 '소주' 내릴 때 사용하는 옹기다. 떡시루는 밑 부분에 7~8개의 구멍을 뚫어 만든다. 솥에서 끓인 물이 수증기기 되어 이 구멍을 통해 올라가 쌀가루를 찌는 원리다. '장군'은 흔히 '똥장군'이라 한다. 뉘일장군은 밑이 평평하고 둥글게, 세울장군은 귀가 있고 목이 좁으며 아구리를 나팔처럼 만든다. '새우젓독'은 새우를 잡아 젓갈을 담는 그릇이다. 잘 묶을 수 있고 이동에 용이하도록 밑이 좁고 입구가 넓으며 길쭉하게 만든다. '오단지'는 위로 길게 손잡이가 있는 다섯 개의 작은 단지를 붙인 그릇이다. '뚝배기'는 불에 올려 국이나 찌개를 끓일 때 사용하는 그릇이다. '종지'는 간장이나 양념을 담아서 식탁 위에 올려놓는 매우 작은 그릇이다. '소주고리'는 소주를 담을 때 쓰는 옹기로 입구가 작은 병모양이다. 증류주 내리는 '고조리'를 흔히 '소줏고리'라고도 한다. '물동이'는 물을 담아 머리에 이고 다닐 수 있도록 양쪽에 손잡이가 달려있다. 이외에도 성주동우, 성주단지, 물항아리, 술항아리 등 목적을 접두어로 내건 이름들을 부가해볼 수 있다. 남도지역이라고 해도 지역마다 부르는 이름이 다르고 형태도 약간씩 다르다. 해당지역의 생태적 조건들이 반영되어 있을 것이다. 지금은 사라진 그리운 이름들을 불러보는 이유는 뭘까. 장독대에서나 어렴풋이 그 이름들을 상기할 수 있겠지만 그것마저 사라진 지금임에랴. 오늘 불현 듯 상기한다. 청초한 내 뜰 장독대 뚜가리를 열어젖히고 튀어나올지도 모를 귀가 서넛 달렸다던 이방인들, 오늘 나열한 것은 옹기의 이름이 아니라 사실은 이고지고 내닫던 남도의 황톳길 그 길 위에 서있던 사람들의 이름이었음을.

남도인문학 팁

한국지명총람에 나타난 옹기관련 지명들

대표적인 지명으로는 점, 독(동), 옹, 사기 등이 있고 '백'도 추적 가능하다. 각각의 용례를 남겨두어 공부자료 삼는다. 내가 주목하지 못한 이외의 용례들도 있을 것이니, 지역에 따라 새겨보는 것도 흥미로울 듯하다. 제보를 기다리겠다.

1. 점 : 점, 점촌, 점들, 점등, 점토굴, 점곡, 점골들, 점골제, 점골논, 점골보, 점모실, 점 앞, 점너메, 점몰, 점텃골, 점골산, 점터새미, 점굴고랑, 점밧골, 점터샘, 점재, 점택굴, 점꿀, 점탯들, 점미테, 점터, 점굴, 점막골, 점등고개

2. 독(동): 독굴, 독골, 동막골, 독배기, 동락, 독점재, 독점, 독점보, 독정들, 독점굴, 동 막, 동막동, 동막리, 독짐재, 독줌산, 독적굴, 독짓골, 독구막골, 독구점골 ,독적골

3. 옹: 옹점, 옹구막, 옹구점, 옹점리, 옹기점터,

4. 사기: 사깃등, 사기점골, 사그점골, 사기점, 사그점

5. 기타: 백틋골재, 백도재, 백도치

1970년대 해안가 항포구에 정박되어 있는 옹기배 모습. 사진 이토 아비토 제공

1972년 진도의 어느 집 마래. 사진제공 이토 아비토

1972년 진도의 어느 집 제사 성주상뒤쪽 옹기를 성주동우라 한다. 사진제공 이토 아비토

1972년 진도의 어느 집 제사 성주상왼쪽 옹기를 성주동우라 한다. 사진제공 이토 아비토

1974년 어느 집 장독대 사진제공 이토 아비토

2010. 11.전통옹깃배 항해실습-국립해양문화재연구소, 사진 이윤선

2010년경 강진 미력옹기 가마 불 때는 날. 사진 이윤선