| 2020년 11월 17일(화) 14:55 |

강운 작가-1.마음 산책(A walk through Mind)_162x130.3cm Oil on canvas 2020

오늘날 추상회화는 어떤 가치를 지니고 있는가? 하늘과 구름을 서정적이면서도 사실적으로 그려 한국 대표작가로서 입지를 굳힌 강운 작가의 <마음산책>전(9.18~10.31)이 문화공원 김냇과에서 개최되었다. 이번 전시는 전에 볼 수 없었던 단색조 추상회화로 채워졌다. 그리고 예술공간 집에서는 20년 동안 추상회화에 천착해온 송유미 작가의 전(10.20.~10.29.)이 열렸다. 이 두 추상 전시를 통해 스펙터클한 미디어 작품과 설치 작품들이 대세인 오늘날 추상회화가 우리에게 어떤 의미를 줄 수 있는지 생각해보는 기회를 갖고자 한다.

추상회화의 시작은 그림이 유리창을 통해 보는 것처럼 대상의 실제 모습과 일치해야 한다는 생각을 포기하면서부터이다. 서구 르네상스 이후 '눈에 보이는 세계의 정복'이라는 재현미술의 목표가 사진기의 발명으로 무의미해지면서 미술가들은 다른 목표를 추구하기 시작한다. 그것이 입체주의, 표현주의 등 20세기 초 다양한 사조로 나타난다. 몬드리안으로 대표되는 신조형주의에 이르면 세계를 재현하는 모든 요소를 제거하고 선과 색, 면으로 구성된 조화롭고 균형적인 추상 이미지가 등장한다.

20세기 중반에 이르면 추상은 미술의 본질이자 목표로서 자리 잡게 된다. 당시 미국 비평가인 클레멘트 그린버그는 미술이란 환영을 만드는 것에서 환영을 만드는 매체 자체를 보여주는 것으로 발전한다고 보았고, 그 결과 추상은 미술 발전의 필연적 결과라고 주장한다. 이러한 그린버그의 서사가 당시 미술의 지배적인 서사로 인정받으면서 추상미술은 현대미술의 대표 양식이 되었다. 추상미술의 서사에 대해 의문을 제기하게 된 것은 60년대 팝아트, 미니멀리즘이 등장하고 나서이다. 타인의 이미지나 일상 용품들을 차용하는 것이 허용되면서 작품의 미적인 형식보다 그 의미가 중요하게 된다. 이 시기가 바로 동시대미술이 등장하는 시기라고 할 수 있다. 이제는 순수한 형식적인 속성을 창출하는 것이 아니라, 작품에서 소통하고자 하는 바가 감상자에게 얼마나 효과적으로 구현되었는지가 중요하게 되었다. 추상 이미지는 그 형식 자체로 가치가 있는 것이 아니라 구상 이미지와 마찬가지로 작가가 소통하고자 하는 바를 효과적으로 구현하고 있는 지 여부에 달려있다.

동시대미술에서 추상은 미술의 필연적인 결과가 아니라 수많은 예술적 소통 매체 가운데 하나이다. 비록 추상이 미술의 왕좌에서 물러났지만 자아와 세계에 관한 기본적인 물음과 답변을 제시할 수 있는 효과적인 장르라는 점은 의심의 여지가 없다. 세계에 던져진 존재라는 관점에서 자아와 세계는 분리되어 있다. 다시 말하면 내가 사라져도 존재할 세계는 나에게 무슨 의미가 있고, 그 안에서 잠시 동안 머물다가 사라질 나는 어떤 존재인지를 질문할 수 있다. 이러한 측면에서 추상회화를 두 유형으로 나눌 수 있다. 하나는 구성적 추상이다. 이 경향의 작가들은 세계를 자기만의 방식으로 추상적으로 보여주거나, 더 나아가 세계와 분리된 추상적 실체 등을 창출한다. 그들은 그 스스로 구성한 독자적인 절대적인 실재를 만들어내고, 그 안에서 세계와 독립된 나 자신의 자유를 추구하고 있는 것이다. 또 다른 하나는 표현적 추상이다. 이 경향의 작가들은 자신의 자발적 행위의 흔적을 보여준다. 그들은 이성이 개입되지 않은 무의식적인 행위를 통해 세계를 드러내고자 한다. 이러한 자발성 혹은 무념무상의 세계 통해 진정한 세계를 드러내고 그 세계 속에서 자신를 확인하려는 시도라고 할 수 있다.

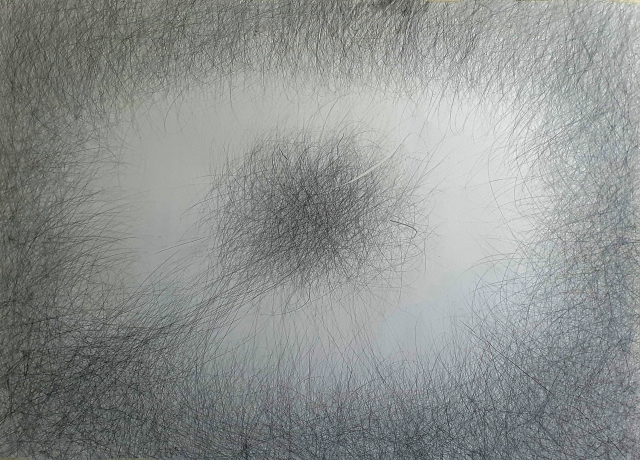

동시대의 추상회화는 이 두 경향이 혼재되어 있다고 할 수 있다. 이번에 전시된 <마음 산책> 연작에서 는 작가의 수행적인 행위의 흔적을 켜켜이 중첩시켜서 자신 내면을 객관화 하고, 이를 통해 자신의 내면을 치유하려고 시도하고 있다. 작가는 과거의 상처가 되었던 상념을 캔버스의 덜 마른 표면에 긁어내며 옮겨적고, 이 감정에 어울리는 색채로 그 글의 내용을 치유하듯이 덮어버리는 작업을 한다. 겹겹이 쌓은 표면은 글 쓴 흔적으로 인해 거친 마티에르를 형성하지만 그럼에도 밑바탕부터 겹쳐진 층들이 어렴풋이 보인다. 작가는 자신이 말하고 싶은 이야기를 쓰고 다시 덮는 행위를 반복하면서 자신을 치유하면서 세상에 자신의 세계를 구축하여 보여주고 있다.

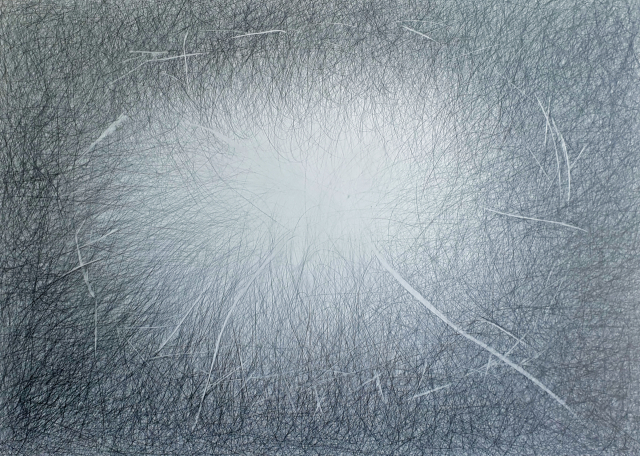

송유미 작가는 이전의 추상 작업과 달리 드로잉 추상 작업을 시도한다. 수행적 작업을 통해 세계 속에 자신을 드러낸다는 점에서 그의 작업도 후자의 경향에 가깝지만 추구하는 바는 강운 작가와 전혀 다르다. 그는 이번 전시를 위해 100일 동안 매일 한 점씩 드로잉 작업을 완성했다. 그는 매일 수없이 드로잉 작업을 반복하여 화면을 메꿔나가다 어느 순간에 그 드로잉 작업을 멈춘다. 수년간의 서예와 검술로 익힌 호흡과 리듬으로 수백 겹의 레이어를 만들어내고 에너지가 충만하다고 여기는 순간에 드로잉을 멈춤으로써 작업을 완성하는 것이다. 이것은 자발적인 행위를 통해 세계 속에 내재된 자신을 스스로 나타내려는 시도라고 할 수 있다.

오늘날 추상 작업에서 중요한 것은 다른 동시대미술과 마찬가지로 소통 내용과 그 구현 방식이다. 추상회화에서 보이는 미적 속성은 작품과의 소통을 위한 효과적인 열쇠로서 작동해야 한다. 그것은 해당 작품에 몰입할 수 있게 하고 그 의미를 반추하게 만드는 에너지로 작동해야 한다. 강운의 작품에서 보이는 쓰고 덧칠하는 반복된 행위의 결과로서 묻어나오는 희미한 빛들, 즉 화면의 수많은 층들에서 나타나는 빛들이 그 작품에 몰입할 수 있게 만드는 매개체가 된다. 가는 곡선들의 수없는 흐름 속에서 형성되는 송유미 작품의 무한 공간도 그의 세계에 들어갈 수 있는 통로 역할을 해주고 있다.

장민한 (조선대 시각문화큐레이터 전공 교수)

강운 작가-2강운_김냇과 마음산책 전시전경 (2)

강운 작가-3강운_김냇과 마음산책 전시전경

강운 작가-3.마음 산책(A walk through Mind)_162x130.3cm_Oil on canvas_2020

강운 작가-4.마음 산책(A walk through Mind)_162x130.3cm_Oil on canvas_2020

강운 작가 -8.마음 산책(A walk through Mind)_70x70cm_Oil on canvas_2020

강운 작가-12.마음 산책(A walk through Mind)_162x130.3cm_Oil on canvas_2020

송유미 작가

송유미 작가 -BandPhoto_2020_11_09_22_52_01

송유미 작가-drawing20-49

송유미 작가-drawing20-50

송유미 작가 -drawing20-51

송유미 작가-drawing20-52